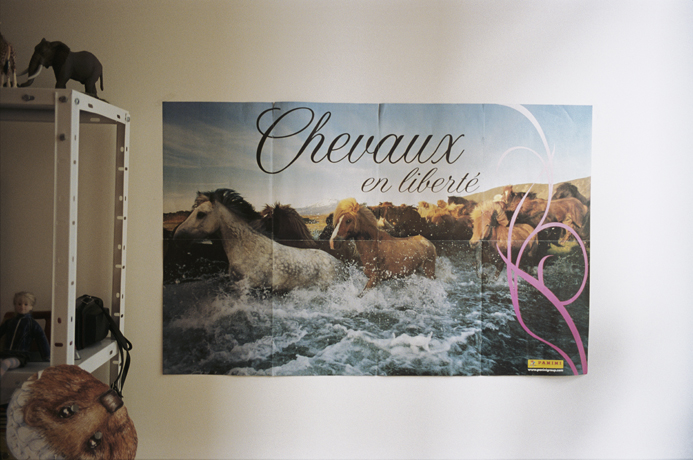

Elles veulent déjà s'enfuir.

2010 – 2012.

« Elles veulent déjà s’enfuir », tout est là,

dans ce titre fictionnel et poétique, plantant

le décor d’une histoire en train de se dérouler,

en train de se vivre. Le photographe,

à l’écart, observe les personnages qui peuplent

sa vie intime, ce « elles » si énigmatique tant

il nous emporte dans une histoire peuplée

d’une multiplicité féminine. Il est question

d’une femme et de deux fillettes, mais aussi

d’un amant et d’un père qui voit le temps

s’échapper à travers elles, le temps qui passe,

impossible à saisir si ce n’est par la photographie :

« elle me permet de figer le temps qui agit sur

l’âge de mes enfants, leurs transformations,

de réaliser un travail d’archive au présent ».

Ainsi, ces images ont un statut cinématographique

en ce qu’elles suggèrent une durée, une coupe

temporelle, un instant d’arrêt. Au cinéma, le flux

est bien souvent présent sous la forme du travelling,

et ce n’est pas un hasard si certains paysages qui

ponctuent la série ont été prises depuis la fenêtre

d’une voiture. Mais il ne faudrait pas réduire

ce travail au « ça a été » : plus que d’une

disparation, il s’agirait plutôt d’un disparaître,

d’un évanouissement en acte dans l’ici et

maintenant de la prise de vue. « C’est dans

le présent que j’enregistre de futurs souvenirs »,

précise le photographe qui est alors dans

une position dynamique, combattant peut-être

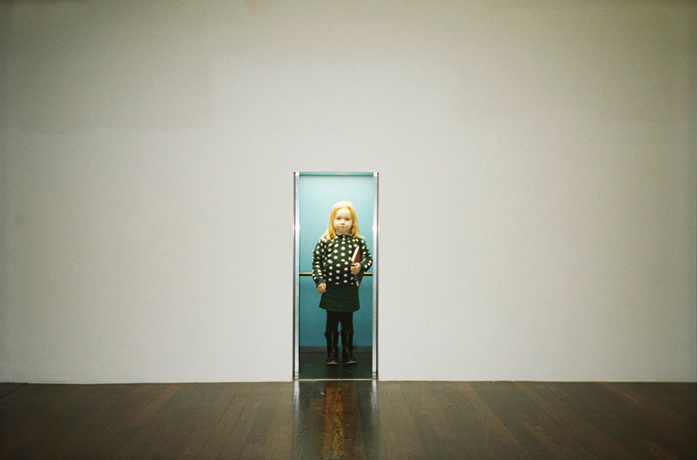

la nostalgie. Julien Magre se donne des règles

formelles : il privilégie une distance vis-à-vis

de ses sujets, une frontalité, une simplicité

du cadre et du contexte de prise de vue.

Mais, la question de la distance est ici paradoxale :

de même que le petit format des images oblige

le spectateur à se rapprocher, le photographe

ne s’éloigne que pour mieux abolir l’espace

qui le sépare de celles qu’il aime. Souvent,

dans de subtiles chorégraphies, le modèle s’impose

en pied, seul, au centre de l’image. En regardant

l’objectif, la fillette blonde pense à cet homme

derrière un appareil qui décide d’agir sur la réalité

en la contrant, en photographiant, un après

midi d’été, pendant de longues vacances :

la fillette regarde son père, et même si elle ne

le formule pas encore, elle sait que lui aussi veut

s’enfuir, qu’il cherche à créer un monde parallèle

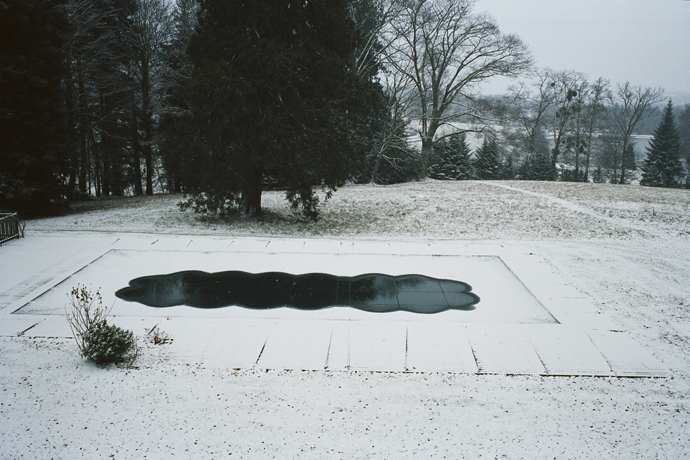

et hors du temps. Brouillant les pistes, la nature

des images est empreinte d’ambiguïté :

les images sont-elles volées ou mises

en scène ? Julien Magre fantasme sa vie,

transfigure le quotidien, mais ce n’est pas

en metteur en scène autoritaire qu’il

créé ses images : c’est bien plutôt en témoin

d’une « scène qui se passe ». Il joue de la frontière

très mince qu’il y a entre la banalité des gestes

et leur possible révélation en instants rêvés.

C’est sans doute ça vivre littérairement sa vie,

vivre toutes choses comme les parcelles

possibles d’un récit qui s’écrirait sous nos yeux,

au bord d’une piscine gelée, dans une baignoire

où le corps flotte, ou face à un paysage

de neige. Restent la trace de visages, reflets

éphémères derrière une vitre, tels des spectres

sérieux ; une danse immobile et silencieuse

au cœur d’une épaisse forêt ; ou un jeu

avec la mort et les fantômes. Ces pantomimes

suggèrent que la vie n’est jamais réductible,

qu’elle est toujours bien plus encore :

à la fois promesse et mystère.

Léa Bismuth,

avril 2013.

Léa Bismuth est critique d’art et

commissaire d’exposition indépendante.

Elle écrit notamment dans Artpress

depuis 2006.